作者信息:林妍池,中南财经政法大学知识产权研究中心博士研究生、助理研究员。

摘要:NFT技术在数字出版领域中的应用,对我国数字经济建设进程与数字文化产业发展起到了极为重要的推动作用,也为我国著作权法律规范在数字网络空间中的适用带来了新的机遇与挑战。在认可我国“NFT第一案”判决之标志性意义之余,其对于NFT数字藏品交易行为属性之认定仍有待商榷。基于对NFT数字藏品交易之行为模式及技术原理的考察,其突破了传统作品发行中有形载体要件的存在基础,实现了特定数字作品复制件之所有权转移的法律效果,为数字网络空间下发行权的扩张适用提供了充分的技术性土壤与合法性空间。基于此,未来司法裁判应当明确NFT数字藏品交易受到发行权的有效规范,并认可发行权用尽规则在数字藏品后续流转中的适用,为未来数字藏品市场的健康运行与数字文化产业的创新发展提供充分的法律保障。

Abstract: The application of Non-Fungible Token technology in the field of digital publishing has played a significant role in promoting the construction of the digital economy and the development of the digital culture industry in China, as well as brought new opportunities and challenges for the application of the copyright law in the digital network space. While recognizing the symbolic significance of the judgment of the first case of NFT , realizes the effect of the transfer of the ownership of the digital work copy, and provides a sufficient technical foundation and legal space for the extension of the right of publication under the digital network space. Therefore, future judicial adjudications should make clear that the transaction of NFT is subject to the right of distribution recognize the application of the exhaustion doctrine in the circulation of NFT, which provides sufficient legal guarantee for the healthy operation of the NFT market and the innovative development of the digital culture industry in the future.

关键词:NFT数字藏品;发行权;有形载体;发行权用尽;区块链

Key Words: Non-Fungible Token; the Right of Distribution; Tangible Carrier; Exhaustion of Distribution Right; Blockchain

引言

数字时代下,数字经济是国家综合实力与国际竞争力的重要体现,也是构建现代化经济体系的重要引擎。党的十九大以来,发展数字经济始终是我国现代化建设的重要任务,党的二十大也对加快建设数字中国,发展数字经济进一步作出战略部署。其中,数字文化创意产业作为我国数字经济建设的重要组成部分,在新的时代背景下也迎来了发展新浪潮。2022年5月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,将“发展数字化文化消费新场景”作为重点建设任务之一;我国《“十四五”文化发展规划》同样提出“加快文化产业数字化布局,发展数字出版、数字艺术等新型文化业态”的具体要求。而近些年方兴未艾的NFT数字藏品正是响应数字经济发展号召,推动数字文化产业建设的成功典型。

NFT(Non- Fungible Token),也称非同质化通证,是存储在区块链上并指向网络空间中特定内容的数据单元,其本质是一种借助区块链属性进行标识的数字资产所有权凭证,具有特定唯一性、不可复制性、不可篡改性等基本特征。而NFT数字藏品即为通过区块链技术生成NFT确权标识及序列号,并在网络交易平台上实现数字化发行、购买、收藏和使用的新型数字出版物。自2017年第一个NFT数字藏品诞生至今,NFT数字藏品产业呈现出迅猛发展态势。据相关数据统计,2021年境外NFT数字藏品交易市场全年总交易量超过660万笔,总交易额接近340万以太币。在此趋势下,我国各大主流互联网公司也纷纷通过开设NFT交易平台涌入相关市场,如阿里“鲸探”平台、腾讯“幻核”APP等,其交易数量与交易金额日渐攀升。随着二十大的正式闭幕与进博会的顺利举办,中国银行、中远海运等集团也相继启动其数字藏品的上架发售。NFT数字藏品产业链条及交易生态业已逐步形成,并在资本推动与市场引导下呈现出勃勃生机。然而,在肯定NFT数字藏品的兴起推动了数字文化产业发展之余,其相伴而生的法律风险同样不容忽视。作为数字时代下的新生文化创意产业模式,NFT数字藏品交易中存在来自技术安全、金融安全、消费者权益保护、知识产权保护等多领域的潜在风险,亟需相关法律规范及产业政策予以回应与疏解。其中,NFT数字藏品交易场景下的版权侵权治理问题已在司法实践中初现端倪。本文拟从版权法的视角出发,基于对相关司法裁判的梳理检视,在现行《著作权法》制度框架下寻求对NFT数字藏品交易的规范路径,以此保障数字藏品市场的健康运行,推动我国数字文化产业的创新发展与数字经济的持续繁荣。

一、问题的提出:对“NFT第一案”判决之反思

2022年4月,引起社会各界广泛关注的“NFT第一案”随着杭州互联网法院的判决落下帷幕。该案原告奇策公司享有“我不是胖虎”系列作品的独占著作财产权,其发现有用户未经授权,擅自在被告原与宙公司经营的NFT交易平台上铸造并出售“胖虎打疫苗”数字藏品,据此将被告诉至法院。杭州互联网法院经审理后判决被告构成帮助侵权,并承担相应侵权责任。该案是我国首个针对NFT数字藏品交易的著作权纠纷作出的民事判决,其在现行法律尚未形成明确规范的情形下,基于对NFT数字藏品交易之技术原理与商业模式的充分考察,对其所涉法律问题进行了逐项认定:其一,厘清了NFT数字藏品的内涵和外延,认可其在现有法律体系下的财产属性;其二,明确NFT数字藏品的交易行为受到信息网络传播权控制;其三,认定NFT交易平台属于新型网络服务提供者,应当承担更高注意义务,并对其侵权责任形式作出了创新性探索。总体而言,该判决填补了我国在NFT数字藏品交易场域的司法空白,对未来相关司法裁判具有重要的参考价值与示范效应。同时,其针对NFT数字藏品之交易流程、行为属性、平台责任的说理论证,也对未来国内数字藏品产业的风险防控与合规治理具有重要的规范指引作用。

然而,在认可该判决的标志性意义之余,其对于NFT数字藏品交易之行为属性的认定却值得进一步商榷。一方面,法院认定NFT数字藏品交易的法律效果表现为特定数字商品的所有权转移;而另一方面,又否定了发行权及其权利用尽规则在NFT数字藏品交易中的适用,转而认定其构成信息网络传播行为。基于现行《著作权法》对发行权与信息网络传播权之规定,上述判决内容显然存在逻辑相悖之处,有待予以检视与明确。虽就本案而言,认定被告行为受到何种著作权权项控制,并未影响其侵权责任的最终承担。然而,明晰NFT数字藏品交易的法律属性,理清其所涉的法律关系,对于数字藏品交易规则的未来完善以及数字文化产业的健康发展而言,均具有重要的前置性意义。有鉴于此,有必要根据相关法律规范对NFT数字藏品交易的法律属性作出明确,并在此基础上探索对数字藏品交易秩序的有效规范。

二、NFT数字藏品交易的技术原理与应用价值

(一)NFT数字藏品交易的技术原理

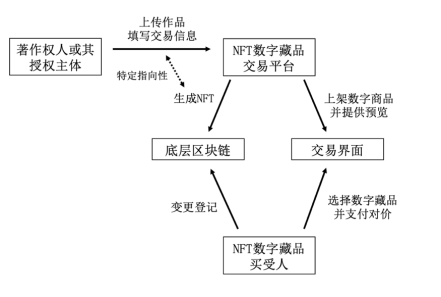

探究NFT数字藏品交易的法律属性,需要以明晰其基本交易流程及其背后的技术原理为前提。将数字作品上传至区块链生成NFT确权标识,并提交至相应平台进行交易的过程,通常称为NFT数字藏品的上链交易。基于对现有NFT交易平台运行规则的考察,NFT数字藏品交易通常包括上传作品、铸造NFT、上架与销售数字藏品四个基本环节。(见图1)

图1 NFT数字藏品交易的基本流程

具体而言,首先,著作权人或其授权主体要将其作品上传至NFT交易平台的网络服务器中,并填写作品名称、权属情况、交易条件、发行数量等基础性信息。根据原始作品形态的不同,该过程或是将有型载体的作品转换为数字形态后进行上传,或是直接将其私人终端上存储的数字作品上传至平台服务器,二者均涉及到对作品数字化副本的制作,因而受到著作权人复制权的有效规范。在这一阶段,为了保障NFT数字藏品的收藏与投资价值,上传者往往通过严格控制发行数量,形成独家或限量发售的局面,人为地制造数字藏品的稀缺性;其次,NFT交易平台在接收到上传的作品后,会基于对作品内容及特征的分析,提取生成一组元数据,并通过对该组元数据的加密计算,在其所处区块链之上形成一组加盖时间戳的哈希值,该值即为该数字藏品的NFT,可以通过其获取访问存储在平台服务器中的特定数字作品复制件。这一流程通常被称为NFT数字藏品的铸造;随后,NFT交易平台即按照出售人设定好的交易条件上架该数字藏品,并为其设置相应的销售页面。为方便消费者群体更加清晰地了解交易内容,提高交易的成功率,平台往往会在销售界面上对数字藏品予以部分或全部展示以供消费者预览。同时,也存在部分NFT交易平台为了刺激消费者的购买欲,逐渐推出“NFT盲盒”等新型数字藏品销售模式,并在相应市场中迅速得到了热烈回应;最后,消费者在平台中发现感兴趣的数字藏品后,即可支付相应对价进行购买,此时该数字藏品对应的NFT则会在底层智能合约的自动执行下进行链上权属信息的变更登记。至此,该买受人成为NFT数字藏品的权利主体,整个交易流程即告完成。

(二)NFT数字藏品交易的应用价值

NFT数字藏品的大量涌现及其交易市场的逐渐形成,对我国数字文化产业的创新发展与数字经济建设进程具有重要的推动作用。与传统文化产业交易模式相比,此种代币化的作品交易模式在如下方面均体现出独特的应用价值。

其一,提升经济价值,强化社会属性。从本体属性来看,NFT的非同质化特征使得每件数字藏品均成为市场中独一无二的特定物;而从销售模式来看,NFT数字藏品往往以限量发售、竞价拍卖等方式进行出售。上述特征使得NFT数字藏品在具有了实质上的稀缺性,为其在艺术品市场中的投资与收藏价值提供了有效保障。此外,较传统的艺术品交易模式相比,NFT数字藏品交易具有更强的社会属性,其更加充分地利用了互联网的社交功能,通过公开数字藏品的权属状态与流转信息来强化买受人的身份象征力与群体认同感。同时,在由传统物理世界向数字虚拟世界的演变趋势下,消费者个体也能够通过购买NFT实现数字社群中的自我塑造与群体互动,以此满足自身的文化参与和社会交往需求。

其二,降低侵权风险,保障交易安全。在NFT数字藏品生成之初,其著作权权属、铸造主体、上链时间、交易条件等数据信息均被不可篡改地记录在其所属区块链之上。这一特性能够有效提升著作权人对其作品传播的控制能力,防范数字网络环境下作品因多次传播而可能导致的权属不清问题,从而在一定程度上抑制和震慑版权侵权行为的发生,强化对著作权人利益的保障。此外,在NFT数字藏品的后续交易中,其每一次交易过程及双方交易主体等信息也均会在区块链上公开留下记录并加盖相应的时间戳,任何人均可以经由区块链对相关信息进行查验,从而实现交易过程的公开透明与可溯源性,为数字藏品提供了更加安全稳定的交易环境。

其三,提升市场活力,赋能产业发展。一方面,得益于数字创作技术的迅速革新,NFT数字藏品的表现样态极为多元,除以数字化形式表现的图片、文字、音乐作品与经典艺术品等,还在相关产业主体的开发创造下衍生出诸如虚拟明星、IP形象、游戏皮肤、电子票证等一系列新型数字藏品,并迅速吸引了大量消费群体。NFT数字藏品表现样态的多元化无疑为数字出版市场注入了新的活力,推动了数字文化产业的创新发展。另一方面,NFT数字藏品的兴起也为博物馆、艺术馆的虚拟化运营及其展品的数字化发售提供了技术工具与产业平台,为传统文化搭建起进入数字空间的桥梁。许多传统文化遗产和经典艺术形象通过上链生成数字藏品而重新进入公众视野,形成新的文化产业链条,并在数字信息的快速流通下焕发出蓬勃生机。

鉴于NFT数字藏品交易模式在作品经济价值实现、网络版权侵权治理、数字文化产业发展等方面的积极效用,有必要从著作权法视角出发,对其法律属性及规范路径予以明确,以此为数字藏品产业的创新发展及其相关市场的健康运行提供清晰的行为指引与充分的法律保障。

三、NFT数字藏品交易的发行权之论

(一)既有争议厘定:发行权与信息网络传播权之争

对于NFT数字藏品交易应当落入何种著作权的控制范围,存在发行权和信息网络传播权的普遍学理争议。究其根源,是NFT数字藏品交易作为数字版权市场的新兴产业模式,似乎兼具发行行为和信息网络传播行为的表现样态,对既有著作权法有关传播权内容的现有规定造成了冲击与挑战。从交易表象来看,NFT数字藏品交易似乎更加契合信息网络传播权的权利内涵。买受人在购得NFT数字藏品后,即获得了对相应作品的独家访问权限,并能够在其所选的时间地点交互式地获得并欣赏该作品,此种行为外观似乎符合信息网络传播权的规范内容。而从实际效果而言,NFT数字藏品交易更加趋同于发行行为。NFT数字藏品交易对象是作为所有权凭证的NFT本身,由于NFT具有不可复制性,其在交易过程中始终作为唯一特定的交易对象在各方交易主体间流转,从而在法律效果上实现了特定数字藏品之所有权转移。在这一视角下,NFT数字藏品的售出模式显然更加趋同于传统有形作品的发行行为。

然而不可否认,基于我国《著作权法》及相关学理阐述对发行权与信息网络传播权之权利内涵及构成要件的界定,以上述二者对NFT数字藏品交易行为进行规范,均存在各自的法律解释障碍。一方面,NFT数字藏品交易模式实质上并不符合信息网络传播权“向公众提供”之行为要素。在数字藏品交易完成后,仅有支付相应对价的买受人才能够实现对作品的交互式接触与访问,亦即该数字藏品在事实上仅在特定交易主体之间形成了一对一的定向传播关系,并未涉及向不特定公众的传播。申言之,此种有其表而无其实的“交互式传播”,正如一本书的买受人能够随时随地对其内容进行浏览,系NFT数字藏品之所有权转移所必然伴随的附属效果,并不能基于这一“附加价值”的存在而直接推断数字藏品交易落入信息网络传播权的规制范畴。此外,从规范效果来看,由于NFT数字藏品交易并不必然伴随著作权的许可或转让,故以信息网络传播权规范NFT数字藏品交易,即意味着该数字藏品的后续转售仍然需要受到原始著作权人的控制,此种制度规范会对数字藏品的自由流转及其投资价值的顺利实现造成阻碍,显然难以契合数字版权产业的未来发展需求;而另一方面,将发行权扩张适用于NFT数字藏品的交易行为,也存在着对行为内容的认定障碍。其一,在NFT数字藏品的交易流程中,唯一发生的事实状态变动即为区块链上该NFT的主体变更登记,而其所指向的数字藏品始终存储于其原始上传网络服务器的特定位置,在物理空间上并未发生作品原件或复制件的转移,显然在行为外观上难言构成发行行为;其二,纵观现有司法实践与学理研究,主流观点均认为应当将发行权的控制范围限定于作品有形载体所有权的转移。显然,在此种观点下,NFT数字藏品交易则因不满足载体有形性之要求而难以受到发行权的有效规范。

(二)行为属性明晰:两权界分视角下NFT数字藏品交易的性质认定

鉴于上述解释障碍的存在,欲探究NFT数字藏品交易行为的法律属性,笔者认为有必要回归到法律规范层面的语义分析,即从我国《著作权法》对二者权利内容的阐释出发,结合NFT数字藏品交易的技术特征及实际效果对其进行涵摄。对发行权与信息网络传播权的设定与界分,往往反映了一国著作权法的保护重心及其版权产业的发展水平。在传统纸媒时代,通过发行作品的有形复制件来实现对作品的传播,是著作权人实现作品经济价值的主要途径。基于此,我国《著作权法》将发行权确认为次序较为靠前的著作财产权,并明确其为“以出售或赠与的方式向公众提供作品的原件或复制件的权利”。随着数字网络时代的到来,作品的数字化使得其可以脱离对特定载体的依赖进行传播,对作品的访问也无需以对特定载体的占有为前提,发行权在此技术趋势下逐渐应对不力。因此,我国《著作权法》于2001年修订之际增设“信息网络传播权”,并将其界定为“以有线或者无线方式向公众提供作品,使公众可以在选定的时间或地点获得作品的权利”,以期规范数字网络环境下的作品传播。从二者产生的技术基础与时代背景来看,发行权与信息网络传播权似乎分别对应于不同的传播环境与作品形态,进而极易令人产生“实体环境下有形作品的传播受到发行权控制,而网络环境下数字作品的传播受到信息网络传播权控制”的直观判断。然而,从我国《著作权法》对著作权各个权项的规范内容来看,其采取的是行为主义而非技术主义的立法模式。亦即,著作权各权项的划定并非依据作品的表现形态、所处的物理环境抑或依托的技术工具,而是基于各作品利用行为的指向对象及法律效果。从这一视角来看,发行权与信息网络传播权的核心区别在于,前者控制的是作品原件或复制件的所有权转移,而后者控制的是对作品本身的交互式传播。二者各自具有独立的规范内容及适用价值,而非同一权利在不同技术条件下的草率划分。有鉴于此,下文将基于对NFT数字藏品交易中各项法律事实的梳理与澄清,明确其究竟应受到何种权利的有效规范。

首先,NFT数字藏品交易的指向对象是作为物权客体的数字作品复制件。NFT数字藏品的铸造上链,是通过技术手段将平台服务器中的数字作品复制件从抽象信息转化为固定资产,将其确立为所有权客体并生成相应权利凭证的过程。在这一阶段,平台基于对作品特征的提取在其依托的区块链上铸造形成的NFT,其本质即为特定数字藏品的所有权凭证。具体而言,NFT本身作为独一无二的非同质化通证,能够与网络服务器中存储的数字作品复制件形成唯一对应的指向关系。此种清晰确定的指向性使得NFT数字藏品突破了传统虚拟财产在本体范畴的不确定性与权利边界上的模糊性,从而能够在观念上被具象化为一个特定的交易对象,成为物权法意义上的独立客体,并相应产生一项完整的物上所有权。可以说,NFT技术在数字文化产业中的应用,为数字经济时代下数字所有权的确立提供了事实基础与技术支持。而在此技术语境下,我们可以对NFT数字藏品交易中存在的两个权利客体予以明确区分,即作为物权客体的“数字商品”(Digital Good)和作为著作权客体的“数字作品”(Digital Work),并明确前者即为NFT数字藏品交易的指向对象。

其次,NFT数字藏品交易的行为模式符合发行行为的基本内涵。对既有交易实践进行考察,NFT数字藏品的交易通常被发行平台及交易双方认定为以特定NFT数字商品为标的、以其所有权转移为目的的买卖合同关系。如在阿里鲸探平台的用户协议中,即多处存在“本平台售出的数字藏品为虚拟数字商品”“您有权在平台上享受数字藏品的浏览、购买、分享、转赠及部分使用功能”等相关表述。同时,其交易也依照“出卖方上架商品——买受人支付对价——获得该数字藏品”的基本程序模式,显然与传统出版物的发行流程趋向一致。基于此,以发行权规范数字藏品交易行为,显然更加符合既有交易惯例及双方当事人对交易结果的合理预期。

最后,NFT数字藏品交易的法律效果表现为特定数字作品复制件的所有权转移。在数字藏品的整个交易过程中,虽然作为交易对象的数字作品复制件终存储于其最初上传的网络服务器中,并未发生客观物理状态上的变动,但伴随着交易双方合意的达成与对价的支付,作为所有权凭证的NFT即在区块链底层智能合约的自动执行下进行了主体信息的变更登记,成立物权法意义上的拟制交付行为,继而在实质上实现数字藏品所有权转移的法律效果。同时,鉴于区块链技术生态所具有的公开化、去中心化等特征,数字藏品的所有权变动情况会被不可篡改地记载在区块链之上,且具有充分的公示效力,数字藏品的买受人能够借此实现对该数字作品复制件的实质控制与排他支配,契合物权的绝对性与对世性特征。诚然,囿于数字藏品的虚拟性,买受人难以在事实上对其实现占有、使用等传统物权意义上的权能。然而,上述事实均为NFT数字藏品固有的技术特征所必然导致的行为外观,并不影响数字藏品交易所实现的所有权变动之法律效果。以客观上部分权能的实现受限为由,对权利本身的存在予以否认,显然存在逻辑倒置的误区。要而言之,NFT数字藏品交易在客体指向、行为模式及法律效果上均符合发行权的规范内容,应当认定其构成发行行为。

(三)传统要件驳斥:NFT技术语境对有形载体要件之突破

认定NFT数字藏品交易受到发行权控制,在将其行为内容及实质效果明确涵摄于著作权法律规范之余,似乎还需要对“有形载体”这一要素予以回应。在“NFT第一案”判决中,审理法院虽然认可“NFT数字藏品交易本质上属于以数字化内容为交易对象的买卖关系,交易产生的法律效果表现为财产权的转移”,但仍以“当前著作权法中的发行限定为有形载体上的作品原件或复制件的所有权转让或赠与”为由,否定了发行权向数字藏品交易场景的延伸。因此,有必要进一步考量有形载体要件在发行行为认定中的地位,而对这一问题的回答则需要基于对该要件演进历程的回溯,检视其背后的价值蕴意。

对于发行行为之“有形载体”的要求,最早可以追溯到1996年《世界知识产权组织版权条约》(WCT)第六条的规定。该条明确发行权为“通过销售或其他所有权转让形式向公众提供作品原件或复制件的专有权”,并在该条的注释及相关议定声明中专门对“原件或复制件”进行了限定,强调二者“被固定在有形物质载体之上,可作为有形物品投放流通”。基于此,存在观点认为,我国《著作权法》虽未将载体有形明文规定为发行权的构成要件,但出于与国际条约保持立法一致性的要求,应当将发行权的适用范围限定于作品有形载体的所有权转移。然而,对于任何法律规范之生成逻辑的考察均不应脱离其所处的时代背景与技术现实。WCT对发行权的规定诞生于传统纸媒印刷时代,囿于当时的技术条件与产业现状,作品难以脱离对有形载体的依赖而独立存在与传播。基于此,传统著作权法的制度安排对作品的物理有体形态具有高度依赖性,其作品概念的界定与权利体系的构建均以“作品需要以有形载体呈现”为基础认知。在此种制度观念下,将作品固定于有形物质载体并投放至市场流通,似乎是实现“作品原件或复制件所有权转移”效果的唯一可行途径。因此,“有形载体”被当然地作为构成要件规定于对发行权概念的解释中。

然而,数字技术的发展突破了传统著作权制度所依托的物理环境,继而推动了作品传播模式的转变与著作权法规范视角的扩张。在数字网络环境下,作品得以凭借虚拟代码形式而存在,其传播亦无需以固定于有形载体为前提。基于此,依托于作品载体有形这一基本认知而构建的著作权权利体系有必要做出相应调整,以有效顺应新技术时代下文化产业的发展需求。在此趋势下,我国《著作权法》2020年修正案即在作品定义条款中,以“以一定形式体现”替代了《著作权法实施条例》规定的“能以某种有形形式复制”,并在著作权权项条款中明确将“数字化”作为复制权的实现方式之一,上述立法调整均体现了对作品载体有形观念的摒弃与突破。相应地,秉持立法理念的统一性,发行权定义中的“作品原件与复制件”也应当不再局限于载体的有形性要求。然就目前而言,我国学理界和司法界的主流观点仍然倾向于将发行权的适用范围限定于有形作品领域而不延及数字网络空间。究其原因,此种权利分割是立足于数字作品发行难以控制的侵权风险,出于保护著作权人利益的现实考量而形成的利益平衡机制。不同于传统有形作品发行在复制件数量和传播范围上的可控性,数字技术的革新使得作品实现了零成本、无差别地复制和零延迟、无障碍地传播,其在促进文化产业创新发展的同时,也存在着数字作品的合法来源难以识别、传播范围难以控制、获取渠道难以追溯等一系列技术障碍,继而大幅提升网络空间中的版权侵权风险,并对著作权人的利益造成严重威胁。在此情形下,如若坚持以发行权规制数字作品的交易行为,则会为本就难以控制的作品传播披上了一层合法性的外衣,导致著作权人在事实与法律层面均无法控制已售作品的后续流动,进一步加剧著作权人与社会公众之间的利益失衡。

然而上述技术障碍与法律风险能够在NFT数字藏品交易语境下得以有效突破和化解。可以说,NFT及其依托的区块链技术在数字版权产业中的应用,为发行权扩张适用至数字网络空间提供了充分的正当性土壤。一方面,NFT作为不可复制的非同质化通证,其与存储在服务器中的数字作品复制件具有唯一对应的指向性,且其交易实质上以权利凭证的变更登记代替了作品复制件的客观变动,故而在整个NFT数字藏品交易过程中并不涉及作品新复制件的产生。此种技术特征在事实上实现对作品复制件数量的精准控制,从而确保每一份数字藏品均具有合法来源,并始终作为唯一特定的交易对象进入后续流转;而另一方面,NFT数字藏品交易链条所依托的底层区块链具有不可篡改性、公开透明性等技术特征,其在智能合约的自动执行下,会对每个NFT的权属变动信息进行精准记载并加盖时间戳,使得通过对数字藏品获取渠道的追踪回溯来精准把控其传播范围成为可能。可见,在NFT数字藏品交易中,传统数字作品发行中可能存在的利益失衡问题不复存在,在此情景下,无需也不应再以作品载体的有形性来限制发行权对NFT数字藏品交易的有效规范。同时有必要明确,发行权之核心在于作品原件或复制件所有权的转让,而无关载体的有形无形。需要注意的是,当技术变革已经为数字作品发行提供了充分的事实性基础时,如若仍以载体要件限制发行权的合理扩张,无疑会使其未来适用落入形式主义的窠臼,继而阻碍著作权法规范价值的顺利实现。

四、发行权用尽规则在NFT数字藏品交易中的适用

将发行权扩张适用至NFT数字藏品交易领域,不仅在法理依据上具有充分的正当性基础,也在产业实践层面具有重要的应用价值。回看NFT数字藏品的迅速兴起,其背后的原因不仅在于其承载的作品所具有的艺术欣赏价值,而更在于其本身的稀缺性而产生的升值投资空间。因此,通过NFT数字藏品的二次交易获得经济收益,实现数字藏品的自由投资与流转,是其买受人不可忽视的利益诉求。然而,不同于国外NFT交易平台对数字藏品自由转售的高包容度,目前国内主流NFT交易平台仍对数字藏品的后续流转采取较为保守谨慎的态度,其或是一概禁止数字藏品的转卖或转赠,或是通过限定持有时间与转让对价等途径限制数字藏品的自由流通。据相关研究报告显示,目前我国NFT数字藏品交易平台中,无二级市场平台的约占71%,而有二级市场的平台仅占29%。鉴于上文已经明确,数字藏品的买受人通过交易既已取得对特定数字藏品的所有权。因此,此种以平台自治规则来约束数字藏品流转的行业现状,不仅因缺乏法律依据而构成对买受人财产权的无端限制,也对数字藏品本身经济价值的顺利实现以及数字文化产业的健康发展造成了不合理的阻碍,亟需在著作权法律规范的引导下予以修正。而明确NFT数字藏品交易受到发行权的规范与调整,即为发行权用尽规则在数字藏品交易场景中的适用提供了理论前提,也为数字藏品二级市场的存在创造了充分的合法性与正当性基础。

发行权用尽规则是指作品原件或复制件经著作权人同意而进入市场后,著作权人无权控制该作品原件或者复制件的再次出售、散发或其他方式的使用。我国《著作权法》虽未明确对该规则予以规定,但纵观既存学界观点、司法裁判及产业实践,通常认为发行权用尽规则已经内化于发行权的内涵之中,系作品发行所必然伴随的法律效果。发行权用尽规则设立的价值基础,即在于化解权利人著作权与买受人所有权之间的权利冲突,消除著作权的独占性对作品传播可能造成的消极影响,以此实现著作权法创作激励价值与文化流通价值之间的平衡。而在NFT数字藏品交易场景中,发行权用尽规则仍然能够发挥上述制度效用,在平衡各方主体利益关系的同时,推动并保障数字藏品产业的健康发展。一方面,将发行权用尽规则扩张至NFT数字藏品交易,即意味着从根本上明确数字藏品自由转售的合法性。此种制度规范显然更加符合数字藏品买受人的消费预期与利益需求,不仅保障了其对个人所有之数字资产的处置自由,也促使数字藏品在自由流转中实现自身经济价值的提升,激励数字文化产业的创新发展与市场活力的焕发新生;而另一方面,确保发行权用尽规则在数字藏品领域的适用,实质上也并非像部分论者所担忧的那般造成对著作权人利益的过分挤压。不可否认,纵使NFT技术能够基本克服先前数字作品交易存在的技术障碍,但数字藏品交易所处的客观物理环境仍然使其必然面对较传统有体发行更高的侵权风险。然而,此种风险的存在并不足以作为否定发行权及其权利用尽规则适用于数字藏品交易的依据。事实上,NFT数字藏品的初始交易与后续流转,是符合著作权人的利益取向以及市场经济的发展趋势的。作为数字文化产业中具有经济理性的交易主体,著作权人往往有能力对每种作品流通模式的预期收益与潜在风险进行初步评估,并在此基础上做出个人利益最大化的选择。因此,数字藏品产业得以兴起与发展,即意味着著作权人群体能够通过此种所有权转让方式获取更高经济收益,并甘愿承担相应的法律风险。同时,以发行权用尽规则确保数字藏品二级市场的合法性,也能够为买受人群体提供更加稳定的升值预期,继而激励其对数字藏品的购买与投资,提升著作权人的经济收益,使得数字藏品交易各方主体利益在有机平衡中实现正向增长。

可见,明确发行权及其权利用尽规则在NFT数字藏品交易中的应用,不仅契合著作权法的基本原理及制度目标,对数字网络空间的版权治理及数字文化产业的健康发展也均具有积极效用。反之,如若否认数字藏品的首次发行用尽及其二级市场的合法存在,即意味着消费者即使支付对价取得了相应数字藏品的所有权,其权利的行使仍然需要受制于原始作品的著作权人,无法按照其自主意愿实现对该藏品的处分与收益,自此形成著作权限制物权的混乱局面。在此情形下,著作权人得以通过授权许可合同全权控制NFT数字藏品的后续流转,实现对整个数字藏品二级交易市场的垄断。此种著作权人权利的过度扩张显然会阻碍数字藏品自身价值与买受人正当利益的实现,继而导致著作权法律制度在物理空间所维系的平衡局面在数字网络空间中出现明显的利益偏斜。此外,著作权人对数字藏品传播的强控制也妨碍了社会公众对数字作品的合法获取,反而极有可能造成盗版现象的猖獗,不仅对著作权人群体的利益造成更大的威胁,也无疑会扰乱既有数字藏品市场秩序,阻碍数字文化产业的发展步伐,损害著作权法的私权保护与文化繁荣价值。

五、结论

技术的进步必然伴随着作品利用模式的革新,然而对其法律属性的认定,不应仅依其所处的物理环境抑或展现的行为表象作出贸然判断,而须转而关注其实际效果在既有著作权法律规范中的具体涵摄。“NFT第一案”虽认可了NFT数字藏品交易之法律效果为所有权转移,却未能突破传统有形载体观念对发行权认定之限制,是为该判决之遗憾所在。NFT非同质化通证及区块链技术在数字文化产业中的应用,实现了数字网络空间下作品复制件的特定化及其所有权的确立,继而使得发行权在NFT数字藏品交易场景中的扩张兼具理论正当性与事实可行性。同时,以发行权用尽规则的应用开放数字藏品二级交易市场,也契合NFT数字藏品产业的发展趋势与交易相关方的利益诉求。立足于NFT数字藏品广阔的市场前景与潜在的经济价值,未来我国相关司法裁判有必要准确把握NFT数字藏品交易的发行属性,并审慎考量其认定标准及行为边界,为其提供更加安全稳定的交易环境与更加清晰明确的交易规则。并以此引导NFT平台治理规则的未来完善,以此促进我国数字文化产业的创新发展,提升我国数字经济建设水平。

来源:本文经作者授权转发

微信公众号:北京阳光知识产权基金会

版权归有:北京阳光知识产权与法律发展基金会